桜の季語一覧 時候 天文 生活 行事 春の季語

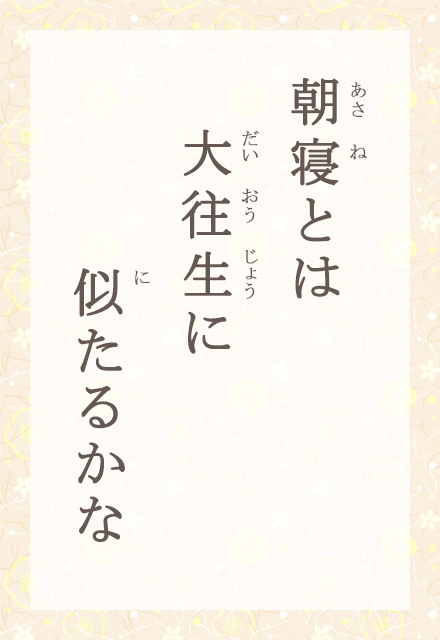

春死なんそのきさらぎのもち月のころ」と詠んだ。 「きさらぎ の望月」すなわち旧暦の2月15日は今の暦では3月下旬から4月初 めということになり、ちょうど桜の季節、そして釈迦入滅の日 でもある。 この日に、満開の桜の下で死にたいと願っていた西 花宴 読み方: はなのえん ・かえん・ はなうたげ (1) 花見の宴 。 (2) 「 源氏物語 」 の巻 名の 一。 花見の宴 を 主要な 舞台 とする。 ウィキペディア 索引トップ 用語の索引 ランキング

花の宴 季語

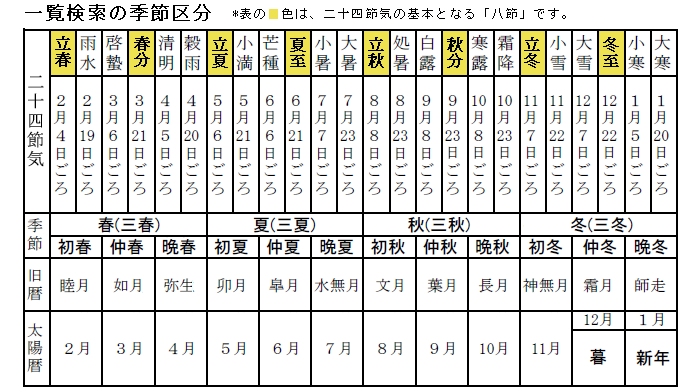

花の宴 季語- 花の宴、無知と無能は無罪とす み <22年、今年も花見宴会はNG> 花の宴 俳句 (み) ( id dokidokidoctor) 33日前 春(はる haru):俳句における季節(季語)の分類は、 「二十四節季と季節の定義」 を参照してください。 陽春 yousyun、東帝 toutei、三春 sansyun、初春syosyun、仲春 chuusyun、晩春 bansyun 立春 rissyun、雨水 usui、啓蟄 keichitsu、春分 syunbun、清明 seimei、穀雨 kokuu

甘酒 は夏の季語 では ヒレ酒 は お酒にまつわる季語が面白い 日本酒専門webメディア Saketimes

梅東風(うめごち) 三春 春の季語「東風(こち)」の傍題。 東風吹かば 匂いおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ 菅原道真 同じく東風の傍題 こち風、正東風(まごち)、強東風(つよごち)、夕東風(ゆうごち)、朝東風(あさごち)、雲雀東風 9祝日行事・宗教 作成者Web Master 作成日水, 0648 国民の休日の季語: 〈建国記念の日 kenkokukinen no hi、紀元節 kigen setsu、建国の日 kenkoku no hi :2月11日〉 〈春分の日 syunbun no hi :3月21日〉 〈昭和の日 syouwa no hi:4月29日〉 〈憲法記念日 源氏物語 8 花宴 はなのえん の桜 の宴せさせたまふ。 后、春宮の御局、左右にして、参う上りたまふ。 弘徽殿 の女御、中宮のかくておはするを、をりふしごとにやすからず思せど、物見にはえ過ぐしたまはで、参りたまふ。 賜はりて文つくりたまふ

季語 花見 (はなみ) 簡単な説明 桜を見て楽しむこと。 桜の下で飲んで食べるのは楽しい。 奈良時代以前は梅の花を見ることだったらしい。 季節 春 (晩春 4月) 区分 人事 行事花の季語 130 の一覧とその俳句 俳句・季語 俳句の季語は、時候や天文に関するものをはじめとして様々なものがあります。 それらの中でも花に関する季語は種類も多く、季節の光景を伝えるために俳句で多用されています。 このページには、「花花筵 花 筵 7句 地にぢかに居る故の酔ひ花莚 上野泰 花 彼岸桜 糸桜 しだれ桜 枝垂桜 山桜 朝桜 花疲れ 花守 初花 花の闇 花の雲 花影 花の影 余花 残花 花の塵 花過ぎ 花屑・花の屑 花篝 花は葉に 花筵 養花天 作品 作者

花の宴 季語のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  |  |

|  | |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  | |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「花の宴 季語」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|

午後三時女ばかりの花の宴 東京都 フォローする コメント 白うさぎ 0549 メンション;「わたしの俳句歳時記」は総数一万余季語の検索、解説の参照、約18,000句の例句の閲覧ができる、電子辞書覚で歳時記が引けるネット版俳句歳時記 使ってびっくりの便利サイトです 。 紙雛」 「雛飾る」 「雛菓子」 「雛の灯」 「雛の客」 「雛の宴

Incoming Term: 花の宴 季語,

0 件のコメント:

コメントを投稿